馬鈴薯種植及病害防治措施探討

前言:想要寫出一篇引人入勝的文章?我們特意為您整理了馬鈴薯種植及病害防治措施探討范文,希望能給你帶來靈感和參考,敬請閱讀。

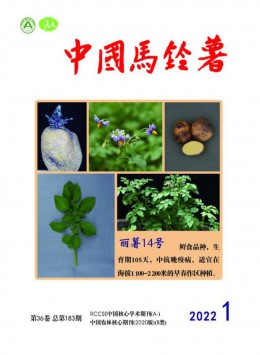

摘要:馬鈴薯具有宜糧、宜菜、宜飼和宜作工業原料的特點,又因為其高產、適應性強、分布廣、營養成分高,成為人們生活中必不可少的糧食作物。隨著人們對馬鈴薯的產量和質量要求越來越高,研究馬鈴薯高產種植技術和病蟲害防治方法具有十分重要的作用。基于此,介紹馬鈴薯種植技術及其病害防治方法。

關鍵詞:馬鈴薯;種植技術;病害防治

1馬鈴薯種植技術

1.1選地整地

馬鈴薯對土壤要求不是很嚴格,但以表土深厚、結構疏松和富含有機質的土壤為宜。馬鈴薯是喜涼作物,不耐高溫,氣候冷涼地區以砂土和砂質土壤栽培最好,氣候溫暖地區以砂質土壤或者壤土栽培最好,可促使出苗快、塊莖形成早、薯塊整齊、產量和淀粉含量均高[1]。整地一般都實行秋深翻、曬垡起壟等形式,秋季深翻尤為重要。北方地區常遇春旱,條件允許情況下,最好在播種前澆水保墑,再淺耕耙平。

1.2選種育苗

1)根據栽培目的進行馬鈴薯薯種選擇。若馬鈴薯作淀粉加工原料,應該選擇高淀粉品種;若用于制作炸薯條或者薯片應該選擇薯形整齊、芽眼少且淺、白肉、還原糖含量低的食品加工專用型品種。2)根據當地馬鈴薯病害發生情況選擇栽培薯種。應選擇抗病性強、穩產性好的品種。馬鈴薯育苗必須要精選種薯,一般應選擇具有品種特征、表皮光滑、柔嫩、皮色鮮艷、無病蟲、無凍傷的塊莖作種。出窖后進行催芽處理,能促進種薯解除休眠,縮短出苗時間,促進發育,淘汰病薯。當芽長1~3cm時,可切塊播種。需要注意的是,切塊時用75%的酒精反復擦洗切刀或者用沸水加少許鹽浸泡切刀8~10min進行消毒,并用草木灰或者種衣劑拌種,避免病害[2]。

1.3播種及合理密植

北方地區早熟品種4月中旬播種,中熟品種4月下旬播種,晚熟品種是5月初播種,一般采用播種機播種,施肥、覆土、起壟同時進行。除了品種特性和田間管理因素之外,馬鈴薯產量和質量與馬鈴薯的種植密度有關,所以采用合理的種植密度十分重要。密度過小,馬鈴薯地上部分莖葉光照不足、通風情況差、營養供應不上,會導致馬鈴薯塊莖生長緩慢、減產;密度過大則會造成土地資源和肥水浪費。一般早熟品種生育期短,植株矮小,可以適當密植,中、晚熟品種可以適當稀植;土層深厚、肥力較強、排灌方便的地塊,養分充足,植株生長旺盛,葉片肥大,應當適度稀植,土層淺薄、肥力貧瘠、排灌不便的地塊,養分偏少,植株生長矮瘦,葉片較小,應當適度密植;商品薯和薯條加工薯應適當稀植,種薯和淀粉加工薯可以適當密植。科學合理的種植密度能夠保證馬鈴薯擁有充足的光照和良好的通風條件,能夠加強地上莖葉的光合作用,促進地下莖塊膨大,是實現馬鈴薯后期優產高產的基礎。

1.4田間管理

馬鈴薯早熟品種生長周期70d,晚熟品種120d左右,這期間的田間管理對質量和產量的影響很大,要根據當地不同的氣溫、地溫、濕度采取不同的栽培措施。

1.4.1除草幼苗尚未出土遇到春旱或水分少的情況,容易滋生雜草,需要進行苗前耢地來到達減少水分蒸發、減少雜草、快速出苗的目的。如果不進行除草,任由雜草蔓延,會導致肥水供應不足,降低馬鈴薯塊莖生長速率。因為雜草在成長過程中會爭奪馬鈴薯的生長資源,且在地上遮擋光照,影響馬鈴薯葉片的光合作用,在地下干擾馬鈴薯塊莖生長。同時,還有些病原菌及害蟲的蟲卵會寄生在雜草上越冬,為害馬鈴薯,降低其產量和品質。

1.4.2施肥馬鈴薯是高產喜肥作物,對肥料的反應很敏感,需求量最多的是鉀肥,其次是氮肥,然后是磷肥,而且不同時期對不同養分的需求量也不一樣。馬鈴薯幼苗時期,植株矮小,養分消耗少;塊莖形成至塊莖增長期需肥量較多,若此時養分供應不足,會導致淀粉積累變慢,進而導致產量下降。一般情況下,施加基肥用量應占施肥總量的70%以上,部分地區馬鈴薯種植只要施足底肥,生長期間可以不用追肥;如若追肥,應該在塊莖形成期結合培土追施一次結薯肥,氮、磷配合使用,追肥量視植株生長情況而定。除了氮、磷、鉀肥外,還應施加微量元素肥料,對馬鈴薯植株生長有重大生理功能的微量元素有錳、硼、鋅、鐵等。錳能促進馬鈴薯幼苗生長,并增加抗性;硼能促進細胞分裂,加快碳水化合物運輸,增加馬鈴薯產量;鋅參與葉綠素的合成,可促進光合作用,同時也是很多酶的組成成分,缺少鋅元素,會嚴重影響馬鈴薯的植株發育,造成植株矮小,產量降低[3]。

2馬鈴薯常見病害及其防治

病害大都是由于種薯帶毒或者田間管理不當(比如高溫、高濕等)引起的。馬鈴薯的常見病害有以下3種。

2.1馬鈴薯晚疫病及其防治

馬鈴薯晚疫病是一種由致病疫霉引起的能導致馬鈴薯莖葉死亡和塊莖腐爛的毀滅性卵菌病害。如果在馬鈴薯植株葉間或者葉緣發現水浸狀的綠褐色斑點,并且病斑周圍有暈圈,就說明馬鈴薯植株染上了晚疫病。濕度較大時,病斑擴大的速度很快,逐步變成褐色,生白霉,葉片背部明顯;環境干燥時,病葉干枯易裂,病斑擴大速度慢。植株染病嚴重時,葉片會出現萎垂、卷縮等情況,最終整個植株黑腐,全田一片枯焦,散發出腐敗氣味。病菌主要以菌絲體在薯塊中越冬,播種帶菌薯塊后,薯塊大多不發芽或發芽后出土即死去,有的出土后成為中心病株,病部產生孢子囊借氣流傳播進行再侵染,形成發病中心,致該病由點到面,迅速蔓延擴大。病葉上的孢子囊還可隨雨水或灌溉水滲入土中侵染薯塊。晚疫病多在雨水較多時節和植株開花期大量發生,防治晚疫病有兩種途徑。1)減少初侵染源。秋收入窖、冬藏查窖、出窖、切塊、春化等過程中,嚴格剔除病薯,有條件的要建立無病留種地,進行無病留種。2)在病發時,噴灑瑞毒霉錳鋅、甲霜靈錳鋅、代森錳鋅等,有較好的效果。

2.2馬鈴薯瘡痂病及其防治

馬鈴薯瘡痂病是一種只為害薯塊的病害。發病初時在薯塊表面產生褐色隆起的小斑點,擴散后形成圓形或不規則形表面粗糙、中部稍凹陷、外緣隆起的褐色瘡痂狀病斑。病斑僅限于薯塊表層,一般深度1~2mm,部分3mm以上,后期病斑連接變為5~10mm大木栓化硬斑,嚴重影響薯塊的商品價值。適合該病發生的溫度為25~30℃,中性或微堿性砂壤土發病重,pH5.2以下很少發病。此外,不同品種間抗病性也有差異,白色薄皮品種易感病,褐色厚皮品種較抗病。瘡痂病的防治方法:1)選用表面完整、無病的薯塊播種,播前用40%福爾馬林120倍液浸種4min;2)多施有機肥或綠肥,可抑制發病;3)與葫蘆科、豆科、百合科蔬菜進行5年以上輪作;4)使用藥物預防。

2.3馬鈴薯病毒病及其防治

病毒病是馬鈴薯種植過程中常見病害,其表現形式主要有3種:花葉型、卷葉型、壞死型。三種類型的馬鈴薯病毒病的癥狀各不相同,花葉型葉面葉綠素分布不均,呈濃淡綠相間或黃綠相間斑駁花葉,嚴重時葉片皺縮,全株矮化,有時伴有葉脈透明;壞死型葉、葉脈、葉柄、枝條、莖部都可出現褐色壞死斑,病斑發展連接成壞死條斑,嚴重時全葉枯死或萎蔫脫落;卷葉型葉片沿主脈或自邊緣向內翻轉,變硬、革質化,嚴重時每片小葉呈筒狀。此外,還有復合侵染,導致馬鈴薯發生條斑壞死。針對馬鈴薯病毒病,可以采取的有效預防措施是建立無毒種薯繁育基地,采用莖尖組織培養脫毒種薯,以確保無毒種薯種植。此外,防治蚜蟲也可避免此類病害。

參考文獻:

[1]劉彤,陳冰焦.馬鈴薯種植要點[J].吉林農業,2016(5):60.

[2]孫太安.欒川縣馬鈴薯—春玉米高效種植技術模式[J].中國農技推廣,2014,30(10):25-26.

[3]王定仙,王春珍,孫慧英,等.馬鈴薯無公害栽培技術[J].吉林農業,2019(11):37.

作者:張盼 單位:長春市農業技術推廣站